2025.10.26|Tate 的聲音,與孩子的心

文化衝突,還有同理心的重量

在 Tate,人們把強烈的情緒,以隱喻或直白,用視覺震撼的方式展示給大眾。

銅鑄的植物殘骸,從美索不達米亞的戰爭痕跡,一路延伸到窗外的聖保羅大教堂。歷史與現實交疊,無法逃避。

工農兵的紅黃黑剪影,與西方入侵的消費符號「Swatch」並置在同一畫框。文化衝突與政治消費,凝固了。

一層層老式收音機堆疊成塔,發出彼此不同的聲音,彷彿時代的回聲。被記錄的,也是被遺忘的。

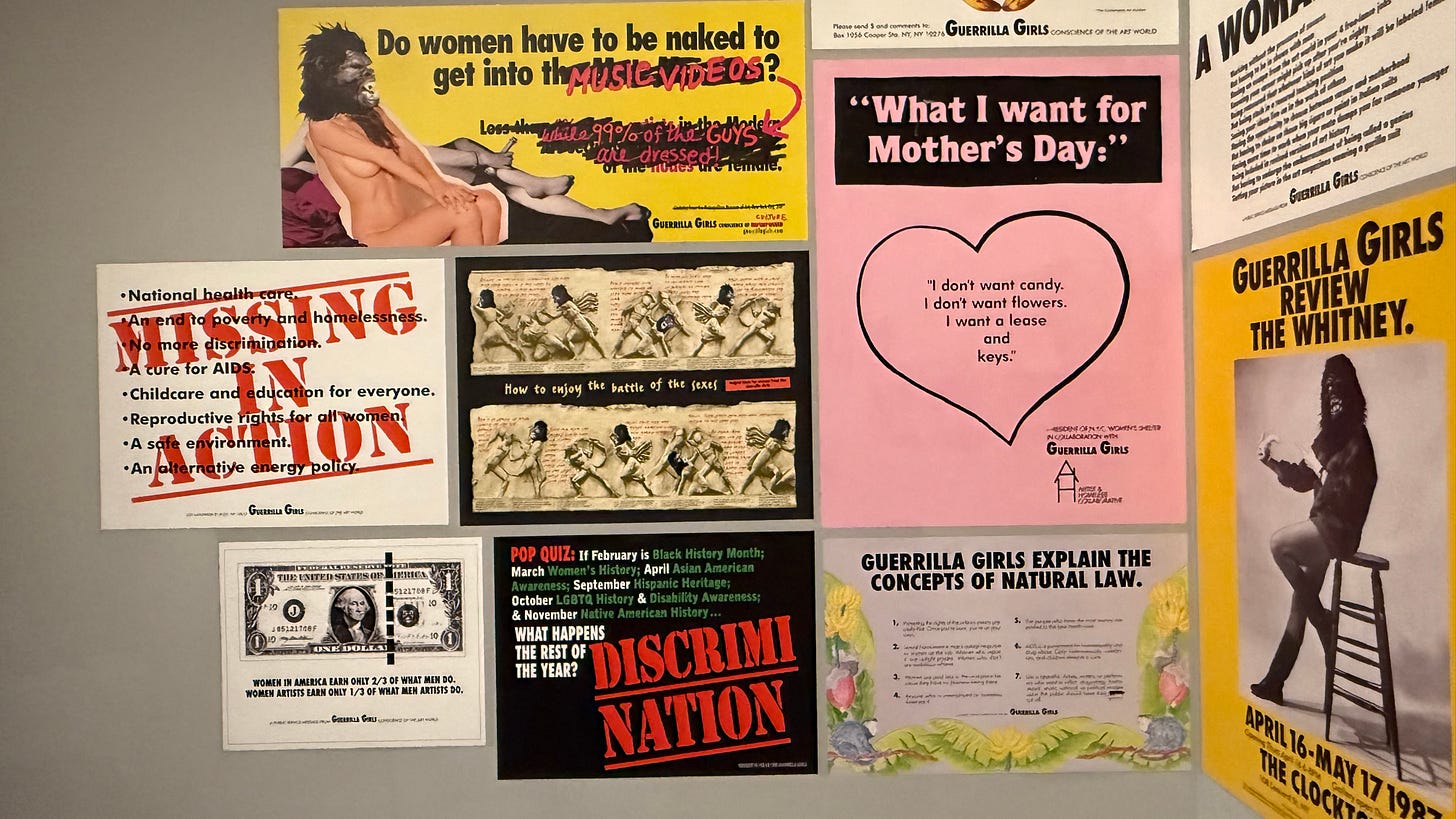

牆上的 Guerrilla Girls,是「第二性」的吶喊。對歧視的反諷,對母職,對身體,對藝術世界不平等的揭露。明快的圖像,文字刺痛人心。

Bourgeois 的雕塑懸掛半空,以誇張的形狀嘲弄權力與父權。荒誕,卻又真實。

走進另一個展廳,碎石散落地面,黑白交錯,像是殘骸,也像種子。前方的巨幅畫布,由密集至傾瀉,如同蘇格蘭的天氣。無盡的雨水,從天而降。

離開的時候,在 Turbine Hall 抬頭仰望,不同動物的皮毛與骨架交錯,柔軟又堅硬,一層一層,連結著地面與高空。

這裡是各種聲音的匯聚。與遠方的主流碰撞,也在 South Bank 這片空間裡,從 Tate 到滑板場,編織出獨一無二的對抗與合奏。

在去博物館的途中,路旁有個露宿者。

墨然問心心:「如果她餓了,你願意給她吃你手上的食物嗎?」

心心想了想,說:「可以。」

她真的把食物送過去,但轉身之後,又有點不捨。她小聲對我們說,要買回給我。

回程,她沒有執著要買同樣的東西。但我們還是替她買了另一種零食。

我常想,孩子的同理心是怎麼長出來的?

在「充裕」中長大的孩子,因為安全感充足,更容易有餘力看見別人的需要。

在「缺乏與悲憫」中成長的孩子,有時會因痛苦經驗,更敏銳地感受到別人的困難。

但兩者都有風險:

過度充裕,可能養成理所當然;

過度缺乏,可能逼人成為冷漠的自保者。

所以,父母能做的關鍵,不是讓孩子「靠缺乏來感恩」,也不是「靠充裕才懂分享」。

而是當這些瞬間出現時,如何把孩子的感受轉化成理解。

「你願意把食物給她,這很珍貴。你之後的不捨,也是真實的。這兩種心情都很重要,因為它們讓你更知道分享的重量。」

同理心,不是壓抑自己的感覺,

是帶著這些矛盾與情緒,依然選擇去伸出手。

在 Tate,藝術家用作品紀錄歷史的矛盾。

在街頭,我們陪孩子經歷內心的矛盾。

這些碎片,或許都是我們正在經歷的「真實的聲音」。

✧|#鏡思錄 #TateModern #同理心 #倫敦博物館 #SouthBank